Charles Baudelaire introdujo el concepto de modernidad en 1863 en su ensayo El pintor de la vida moderna al hablar de lo moderno como “lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno e inmutable” (1). Para Baudelaire esa experiencia es además metropolitana, indisoluble de la vivencia de la gran ciudad, en su caso de París, que por aquellas fechas se transformaba de ciudad capital a metrópolis (2). Desde entonces cualquier artista o grupo de artistas que se considerara moderno se ha presentado en términos parecidos, hasta el punto de que cada modernidad estética se siente moderna de una manera diferente y proclama en sus manifiestos que es absolutamente nueva (3).

Tampoco el expresionismo fue ajeno a esta voluntad de presentarse así, como una forma artística nueva completamente diferente de las antiguas, que definía un objeto estético totalmente nuevo: una nueva realidad. ¿En qué se diferencia la representación de la modernidad que dio Baudelaire de la que dieron los expresionistas? Pueden compararse dos imágenes metropolitanas de ambos tiempos históricos para intentar desentrañar esa diferencia, porque si tanto insiste el expresionismo en distanciarse de otras formas de hacer arte moderno, habrá que aceptar su insistencia e intentar comprender cuál puede ser esa diferencia.

Fig. 1- Constantin Guys. Carruajes y paseantes en la avenida de los Campos Elíseos, circa 1863

Fig. 2- Ludwig Meidner. Ciudad apocalíptica, 1913

Tomemos por una parte el cuadro Carruajes y paseantes en la avenida de los Campos Elíseos del pintor Constantin Guys, datado en la década de 1860, siendo por tanto estrictamente contemporáneo al texto de Baudelaire (Fig. 1). Por la otra parte el lienzo pintor Ludwig Meidner titulado Ciudad Apocalíptica, fechado en 1913, es decir, un año antes de que comenzara la guerra (Fig. 2). Entre ambas imágenes hay aproximadamente 50 años de diferencia. Comencemos por intentar establecer en qué se parecen.

Según Baudelaire las imágenes de Constantin Guys son la quintaesencia de la modernidad, su más perfecta representación pictórica. Según el propio Ludwig Meidner su cuadro es igualmente un retrato paradigmático de la modernidad. Es decir, que, en ese sentido, ambos cuadros son exactamente idénticos, ya que los dos se auto-proclaman representaciones aurorales de lo moderno, ambos pretenden inaugurar una nueva visión de la realidad moderna. Sin embargo, para cualquier observador presentan grandes diferencias. Por ejemplo, el de Guys es diurno y el de Meidner nocturno. El de Guys emplea ciertos rasgos de continuidad entre los elementos que lo configuran, mientras que el de Meidner parece estar construido por contrastes bruscos, por discontinuidades. Esto se aprecia claramente en el empleo del color, de la perspectiva y en general de la técnica pictórica que cada cuadro emplea.

Debido al efecto que produce el cuadro de Guys, podría pensarse que el pintor es un sujeto que contempla un tanto desapasionadamente lo que tiene delante, con una enorme naturalidad y desde la impasibilidad. La escena es cromática y formalmente muy armónica, todos los elementos se funden en una especie de continuo plástico que vincula en un único organismo pictórico los personajes y el paisaje urbano. El cuadro de Meidner sin embargo es estridente en el color, y esa misma estridencia o choque se refuerza con las distorsiones de las perspectivas y las escalas de los objetos. Se emplean varios puntos de perspectiva al mismo tiempo y varias escalas para los temas retratados.

Podría pensarse entonces que Meidner no es desapasionado en absoluto, y que su pintura no parece delatar una actitud impasible sino justamente la contraria, el arrobamiento pasional. Por su parte la impasibilidad que asignamos a Constantin Guys produce un resultado armónico, relajado y tranquilo, mientras que el arrobamiento de Ludwig Meidner produce un resultado crispado, encendido y vibrante. Debe suponerse que estos efectos no son accidentales, sino que los autores de los cuadros los buscan muy conscientemente.

Desde esta primera aproximación puede argumentarse que Constantin Guys se siente en armonía con lo que está retratando, se siente en continuidad con la temática de su pintura, mientras que Ludwig Meidner se siente alejado de lo que retrata, y dividido ante su realidad. Al profundizar, sin embargo, podría defenderse justamente lo contrario: que el pintor baudelairiano de la vida moderna está a una enorme distancia de lo que retrata, a una gran distancia subjetiva, confinado en su propia impasibilidad de observador desapasionado, periodístico, y que el pintor expresionista está dentro del cuadro, incluido en el marco, a una distancia subjetiva nula de la pintura. Lo que ambos cuadros muestran es sensiblemente lo mismo, la ciudad, la metrópolis, lo nuevo, lo moderno, pero lo que los diferencia es la distancia entre el artista y el objeto retratado.

Fig. 3- Ludwig Meidner. La ciudad y yo, 1913

Otra obra de Meidner puede ayudar a profundizar en esta idea: se trata de un autorretrato del pintor con un paisaje urbano detrás como fondo (Fig. 3). Aquí, literalmente, el pintor se sitúa dentro de lo retratado, anulando por completo la distancia entre él y la ciudad moderna. En 1914 Meidner publicó un manifiesto llamado Instrucciones para pintar cuadros de grandes ciudades, que comienza diciendo:

“Debemos comenzar, finalmente, a pintar el lugar donde hemos nacido, la gran ciudad a la que amamos con amor infinito. Nuestras manos febriles deberían trazar sobre telas innumerables, grandes como frescos, toda la magnificencia y la extrañeza, toda la monstruosidad y lo dramático de las avenidas, estaciones, fábricas y torres” (4).

El manifiesto de Meidner es un ejemplo muy claro de cómo el expresionismo se constituyó en parte como movimiento de vanguardia en contra de su predecesor inmediato, el impresionismo francés. Según Meidner:

“Por supuesto todos podemos recordar aquellos cuadros de 1870 que también describían las calles y callejones de la gran ciudad, como los de Pisarro y Monet, ambos artistas líricos, que habían comenzado pintando matorrales, árboles y prados. Eran artistas del paisaje que llevaron la agradable confusión de su trabajo bucólico a sus pinturas de la ciudad. Pero, ¿puede uno pintar la abundante confusión de casas y bulevares del mismo modo transparente y punteado, como si fueran arroyos y macizos florales?” (5)

Para este pintor expresionista, el arte moderno inmediatamente anterior no describe ni comenta adecuadamente la realidad objetiva que le rodea, sino que lo hace lastrando preconceptos que estaban extraídos, desde su punto de vista, del género de pintura de paisaje. Es decir, que para él Constantin Guys no hace pintura moderna y metropolitana, sino pintura de paisaje, mientras que él y, por extensión, los demás artistas expresionistas, serían los primeros en hacer verdadera pintura moderna en un contexto metropolitano: ellos y no los impresionistas serían entonces los pintores de la vida moderna (Fig. 4).

Fig. 4- Constantin Guys. Encuentro callejero, 1861

Según Meidner, el artista moderno debe aprender a mirar, mirar más intensamente de lo que habían mirado sus predecesores, y debe abandonar las técnicas de tonalidad, los juegos de luz coloreada, la sombra iridiscente, la disolución del contorno y los colores complementarios, que eran algunas de las técnicas del impresionismo. En su lugar, debe comprender que:

“Una calle no se compone de valores tonales, sino que es un bombardeo de filas silbantes de ventanas, de conos que pasan a toda velocidad, de luz entre vehículos de todo tipo y de miles de globos dando brincos, de jirones humanos, de carteles de propaganda y masas cromáticas amenazadoras, informes” (6).

Para llegar a incorporar todos estos estímulos sensoriales y sus efectos en un cuadro, el pintor debe trabajar el lienzo con una concepción espacial, abandonando la idea de que las impresiones ópticas recibidas en el ojo pueden proporcionar una base suficiente de material pictórico para retratar lo real. El pintor expresionista se ocupa, entonces, de captar “la vida en su plenitud: el espacio, la claridad, la oscuridad, lo pesado lo ligero y el movimiento de las cosas. Dicho con brevedad: se trata de penetrar más profundamente en la realidad” (7).

Y para lograr este objetivo Meidner propone trabajar sobre tres aspectos específicos del lienzo: la luz, el punto de vista y la línea recta. Sobre la luz afirma que, contrariamente a los impresionistas, no se debe ver luz en todas partes, incluso en las sombras, sino ver y sentir la pesantez, la oscuridad, la materia inmóvil. La luz coloca en movimiento las masas en el espacio, y en el contexto de la pintura metropolitana, pone en movimiento los edificios, las farolas, las torres, de manera que hace que los elementos parezcan estar suspendidos en el espacio.

Sobre el punto de perspectiva afirma que puede ubicarse en cualquier parte del lienzo, pero que es aconsejable situarlo por debajo de la línea media. El punto de vista se convierte en foco, y así se acentúan los efectos de la visión periférica sobre la visión perspectiva. La visión perspectiva sería más adecuada al paisaje, mientras que la periférica está más relacionada con los modos perceptivos propios de la metrópoli, donde el grado de saturación visual es mucho mayor. En la visión periférica aparece una zona del campo de visión en los bordes de la imagen retiniana que la perspectiva no controla y que abomba y deforma los objetos como una lupa. La preeminencia de la visión periférica sobre la perspectiva supone una de las claves de la pintura metropolitana de Meidner. La visión periférica acentuada implica un grado muy alto de atención, de nerviosismo y sobre todo de alerta. Es el tipo de visión de una persona que se siente amenazada, perseguida, que ha de mantener una atención mucho mayor sobre su entorno inmediato que aquélla desinteresada e impasible del paseante en el bulevar. Se trata, además, de una visión espacializada, porque su campo no es plano, sino esférico. En resumen, la idea de visión periférica dominante, derivada de la experiencia en primera persona de la amenazante gran ciudad y su agresividad, da lugar a que la pintura se espacialice y abandone la planeidad (Fig. 5).

Fig. 5- Ludwig Meidner. Casa en esquina, 1913

Sobre la línea recta también establece Meidner un principio específico: se debe componer con líneas rectas y en ángulo, más que con líneas curvas y ondulantes. En el pasado, afirma, se creía que en la naturaleza no existía la línea recta, por eso se establecía una identidad entre la curva y lo natural, y la subsiguiente equivalencia entre la recta y lo artificial con lo moderno. Al aconsejar pintar exclusivamente con líneas rectas y angulosas, Meidner considera que esa geometría elemental tiene belleza en sí misma, y que además se trata de un tipo de belleza específicamente moderna, que llega a denominar la belleza del ingeniero. Se trata, obviamente, de un impulso hacia la abstracción que ya había avanzado el cubismo seis años antes.

Con todas estas instrucciones dirigidas a los pintores jóvenes se deben hacer cuadros y componer imágenes que nos devuelvan la realidad:

“de lo que está cerca de nosotros, nuestro mundo urbano…, las calles tumultuosas, la elegancia de los puentes de hierro, los gasómetros, que cuelgan entre blancas montañas de nubes, el colorido excitante de los autobuses y de las locomotoras de trenes rápidos, los hilos ondulantes de los teléfonos (¿no son todo un canto?), las arlequinadas de las columnas publicitarias y por último la noche…, la noche de la gran ciudad” (8).

El expresionismo no solamente ofreció las utopías bien ventiladas de huida de la gran ciudad al campo y a las montañas de los Alpes que Walter Benjamin observó comentando el trabajo de Bruno Taut, sino una celebración de la congestión urbana, de lo grotesco, de la gran escala y de la metrópolis como realidad ineludible. Si esta celebración de la metrópoli es específicamente moderna, no hay motivos para considerar que el otro aspecto del expresionismo, la huida hacia la utopía, no sea igualmente moderno. De hecho, aunque el expresionismo no nace en Berlín, sino en Dresde y Múnich, fue Berlín la ciudad que más y mejor captó la atención de los artistas vinculados a este movimiento. En 1870 Berlín tenía poco más de 750.000 habitantes, en 1895 un millón, en 1905 dos millones, y en 1920 el Gran Berlín contaba con cuatro millones de habitantes. En su libro Suspensiones de la percepción Jonathan Crary ha escrito:

“El que nuestras vidas estén compuestas de retazos de estados inconexos no es una condición natural, sino el resultado de la densa y profunda remodelación de la subjetividad humana que ha experimentado occidente durante los últimos ciento cincuenta años” (9).

Es decir, que la modernidad, entendida como un progresivo proceso de racionalización, nos entrenó como sujetos para percibir fragmentos en lugar de totalidades, porque precisamente eran fragmentos lo que estaba produciendo la modernidad desde esa fecha de 1850 que marca este autor.

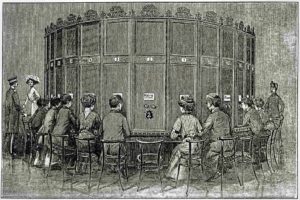

Durante el siglo XIX se inventaron muchos dispositivos ópticos que ponían a prueba la credibilidad de nuestras percepciones fisiológicas, fundamentalmente las visuales, aunque no únicamente. El objetivo era múltiple, pero uno de ellos era, sin duda, el entrenamiento fisiológico del espectador para que elevara su capacidad de atención sobre el fragmento. El Kaiserpanorama de Berlín, de 1880, o el Praxinoscopio de Paul Reynaud, de la misma fecha, son buenos ejemplos (Fig. 6 ).

Fig. 6- Kaiserpanorama, Berlín 1883

Estos dispositivos, que culminan con el cinematógrafo, y que aún experimentarán diversas vueltas de tuerca en el siglo XX con la televisión y la pantalla de ordenador, son en gran medida responsables de engendrar en el sujeto un estado paradójico: el de atención sobre el fragmento y el de impasibilidad ante el hecho mismo de la fragmentación, como único mecanismo posible para mantener una cierta idea de totalidad percibida, o totalidad de lo real. Incluso una estrategia para poder percibir la propia fragmentación del sujeto y su estado de suspensión de la realidad, es decir, de la separación espacial del sujeto observador respecto al objeto observado. Se trata un fenómeno de racionalización parecido al que experimenta el científico en su trabajo. El arte del que habla Baudelaire está plenamente envuelto en estos acontecimientos históricos, de manera que el pintor de la vida moderna es, a un tiempo, el observador y el científico de la misma, mientras que el pintor de la metrópolis expresionista es antes un habitante que un observador de la gran ciudad que retrata con su pintura.

El artista expresionista realiza una operación de despojamiento respecto al artista moderno francés. Se desviste de esa capa de impasibilidad inducida por la vestimenta racional y óptica de los aparatos intermedios que la modernidad sitúa entre el sujeto y el objeto, entre el pintor y la metrópolis. La realidad moderna, tal y como la retrata Baudelaire, se presenta al sujeto mediada, completamente envuelta por aparatos, dispositivos y artefactos, que son a la vez causas y efectos de su apariencia; pero para los expresionistas, lo que los artistas modernos estaban retratando no era la realidad misma, sino la realidad mediada. En la pintura moderna o impresionista el sistema de aparatos mediador no era sino la propia disciplina pictórica, sus técnicas, su historia, a modo de otro artefacto óptico más colocado entre el sujeto que pinta y el objeto pintado, y estableciendo inevitablemente una distancia entre ambos, puesto que el aparato de la propia modernidad se interpone y enmarca la visión (Fig. 7). El expresionismo procura la destrucción de esa mediación de aparatos y técnicas como vía de acceso genuino y nuevo a lo real. Es a este fenómeno de acceso directo a lo real, sin mediaciones racionales ni tecnológicas, a lo que aspiraba el artista expresionista.

Fig. 7- Gustave Caillebotte. Puente de Europa, París 1876

El sociólogo Max Weber, en el primer congreso de la Asociación Sociológica Alemana de 1910, estableció unos vínculos muy concretos entre metrópolis y arte moderno, llegando a afirmar que solamente gracias a la aparición del fenómeno metropolitano fue posible la emergencia de los valores formales específicos del arte moderno, sin referirse al expresionismo ni a ningún otro movimiento en particular:

“Los valores formales marcadamente distintivos de la pintura moderna no habrían sido posibles si los seres humanos no hubieran experimentado las masas dinámicas, las luces nocturnas y las reflexiones de la metrópolis moderna con sus medios de comunicación. Creo que hubiera sido imposible realizar ciertos valores formales de la cultura moderna sin la impresión absolutamente distintiva que produjo la metrópoli” (10).

Ante esta situación caben, como mínimo, dos posiciones, que se corresponden con las dos imágenes del principio. Una opera a través de un mecanismo de continuidad estilística y formal, cercana a la mímesis, que produce el paradójico efecto de impasibilidad de Constantin Guys y Baudelaire, la inmersión en la multitud del anonimato, la participación en la corriente y el flujo, un estado de paradoja total porque es imposible estar más cerca del fenómeno (siendo parte de la multitud) y a la vez más lejos (siendo anónimo y casi invisible). La otra opera a través de mecanismos de discontinuidad y extrañamiento, los de Meidner ante la metrópolis, tan paradójico como el anterior porque la discontinuidad acentúa al máximo la vivencia de lo fragmentario como experiencia real y directa. Esto produce una máxima cercanía e inmersión en el fenómeno vivido, en lo real, ya que el sujeto se percibe a sí mismo como dentro del flujo de fragmentos, pero a la vez produce un alejamiento máximo en su deseo y necesidad de autonomía como sujeto, porque el deseo de autonomía y de totalidad del sujeto se ve negado constantemente por lo real-fragmentario.

Fig. 8- Retrato de Georg Simmel

En 1903 Georg Simmel (Fig. 8) publicó su famosa conferencia Las grandes urbes y la vida del espíritu, que comienza precisamente describiendo este problema fundamental planteado por la ciudad moderna que puede rastrearse retrospectivamente en el caso de Constantin Guys (1863) o proyectivamente en el caso de Ludwig Meidner (1913). Escribe Simmel:

“Los más profundos problemas de la vida moderna manan de la pretensión del individuo de conservar la autonomía y peculiaridad de su existencia frente a la prepotencia de la sociedad, de lo históricamente heredado, de la cultura extrema y de la técnica de la vida” (11).

Más adelante en su escrito define el problema incluso con mayor claridad como un conflicto:

“… la razón más profunda a partir de la que precisamente la gran ciudad supone el impulso hacia la existencia personal más individual (lo mismo da si siempre con derecho y siempre con éxito) me parece ésta: el desarrollo de las culturas modernas se caracteriza por la preponderancia de lo que puede denominarse espíritu objetivo sobre el espíritu subjetivo” (12).

Es decir, que según Simmel existe una brecha o una distancia cada vez mayor entre la cultura objetiva y la subjetiva. El enorme problema al que se enfrentaron las vanguardias fue el de establecer un concepto de realidad a través del arte válido en esas condiciones, porque ambas formas de cultura, la objetiva y la subjetiva, tienden a presentarse a sí mismas como autónomas y como reales, pero sin embargo están muy distanciadas. La metrópoli, la mayor aglutinación de personas conocida, se convirtió de inmediato en la forma más concentrada de cultura objetiva existente, y por lo tanto y a la vez, en el lugar donde podía darse la posibilidad de desarrollar una concentración de cultura subjetiva equivalente en su intensidad a la objetiva.

Esto provocó una especie de lucha en el seno de la cultura, a todos los niveles, que se materializó en la lucha entre subjetividad y objetividad, donde la subjetividad del individuo se opone a la objetividad de las cosas y de la sociedad, sin desear contenerlas. La subjetividad se ubica, en este contexto de conflicto, enfrentada contra el principio de objetivación.

Descontento frente a impasibilidad, visión de futuro (incluso utópico hacia el pasado) frente a presente puro, es decir sin pasado ni futuro, desmantelamiento de la realidad frente a reproducción de la misma, principio de vida frente a principio de forma… Todos estos primeros términos, que son muy característicos del expresionismo, se oponen a los segundos, característicos del arte moderno impresionista, y pueden resumirse en el deseo de acción y de intervención en lo real a través de su destrucción.

En escritos anteriores Simmel había tratado el fenómeno de las exposiciones de objetos y los salones de arte en su tiempo, en concreto de la última década del siglo XIX (13), y ahí se refiere a la “vida mental” del ciudadano moderno, que se debate entre dos estados inducidos por el desarrollo metropolitano a través de sus efectos sobre la mente del sujeto, fruto del acto de experimentar y percibir algo tan nuevo como es el fenómeno metropolitano. La sobreexposición sensorial y la sobreexcitación de experiencias.

El primer estado responde a la incapacidad de percibir los colores fuertes y los contrastes por considerarlos intolerables, debido a que los sentidos del sujeto urbano metropolitano se vuelven, según Simmel, cada vez más refinados y sensibles, y por eso prefiere los matices tenues, los colores desvaídos y la ausencia de contrastes, ya que en la cotidianidad se producen constantemente excesos sensoriales y se pide al arte que ofrezca una cierta compensación. Por otra parte, y en contradicción con lo anterior, el sujeto moderno necesita experimentar emociones cada vez más fuertes, incluso en su relación con el mundo natural, al que le pide que le estimule de manera tan vertiginosa y tan sublime como lo hace la poderosa fuente de estímulos y experiencias que es la gran ciudad, de ahí que se empiecen a revalorizar en ese momento histórico las naturalezas extremas, por ejemplo la experiencia alpina o la gran montaña de escala sobrecogedora, en lugar de una naturaleza más en armonía y continuidad con el propio medio urbano. Para Simmel estos dos estados producen dos síntomas contradictorios que se dan al mismo tiempo en el sujeto: la hiperestesia, que es el impacto excesivo de cada impresión, y la anestesia, que es su opuesto, la reducción de la capacidad receptiva.

Si comparamos los excursos de Simmel sobre la vida mental del sujeto metropolitano con los de Wilhelm Worringer acerca del impulso hacia la abstracción del sujeto de las culturas primitivas, publicado solamente cinco años después en 1908, encontraremos ciertas similitudes en absoluto sorprendentes.

Worringer describe la agorafobia como patología física y la agorafobia que llama espiritual como precondición del impulso hacia la abstracción. Poniendo como ejemplo la arquitectura egipcia, en la que se colocaban columnas sin función portante delante de las edificaciones, menciona cómo este gesto podría interpretarse como recurso para aliviar la agorafobia o angustia provocada por las extensiones amplias (14). Cuando el ser humano se hace bípedo, afirma Worringer, y se enfrenta a los espacios amplios y abiertos exclusivamente a través del sentido de la visión y no del tacto, entonces aparece la forma primigenia de agorafobia como sensación de desorientación espacial. Según Worringer esas columnas egipcias son residuos culturales de aquel fenómeno, ya que ofrecen amarres espaciales al ojo y contribuyen a generar orientación en el espacio (Fig. 9).

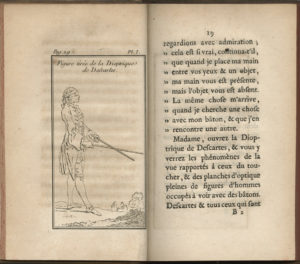

Fig. 9- Dennis Diderot. La Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient, 1749

El impulso hacia la abstracción obedece, en el esquema de Worringer, a una falta de comunicación a nivel espiritual o subjetivo entre el sujeto y el mundo de los objetos y fenómenos que le rodean. En este sistema, la proyección sentimental o Einfühlung se da cuando hay una comunicación fluida, limpia y unitaria entre el sujeto y su ambiente, tal y como había prescrito Theodor Lipps, mientras que cuando lo que existe es fragmentación, incomunicación y lo que Worringer denomina inquietud interior, aparecerá el impulso hacia la abstracción. La inquietud interior, que el escultor Adolf von Hildebrand había calificado como lo inquietante de lo cúbico (15) en su defensa del relieve escultórico sobre el bulto redondo, es decir, la imposibilidad de aprehender el espacio en sus representaciones, es lo que, según Worringer, motiva el impulso hacia la abstracción. Y lo que es más importante incluso, es una característica que comparten, aunque pueda parecer paradójico, el hombre primitivo y el hombre moderno, pero por razones bien distintas.

En el caso del hombre primitivo el impulso a la abstracción y a las geometrías cristalinas y lineales se habría dado, según Worringer, por su falta de conocimiento científico del medio y la subsiguiente experiencia de desorientación existencial, mientras que en el hombre moderno se produce precisamente por lo contrario, por un cierto exceso de estímulos y de impacto de los fenómenos sobre el sujeto que, de alguna manera, se ve incapaz de desarrollar un aparato de conocimiento subjetivo a la altura del desarrollo autónomo de eso que Simmel llamaba cultura objetiva, o cultura de las cosas.

En un ensayo breve llamado Los Alpes, publicado en 1911, Simmel contrapone el paisaje de los Alpes al paisaje del mar en relación con los dos impulsos detectados por Worringer, abstracción y proyección sentimental. Las montañas alpinas estarían más allá de la forma, porque su propia escala colosal hace imposible que puedan ser limitadas formalmente: “forma equivale a límite”, escribe Simmel, “y por lo tanto lo absoluto, lo ilimitado, no puede ser configurado”. Esto da lugar a la existencia de un umbral de formalización en la naturaleza, es decir, que “existe lo informe por debajo de toda forma y lo informe por encima” (16).

Fig. 10- Formas analógicas de nubes

Para Simmel, la ausencia de forma de los Alpes, que están por encima de ese umbral, hace que se perciba el paisaje alpino como un lugar alejado de la vida, por contraste con el mar, que es fuente de vida (Fig. 10). Según la clasificación de Worringer la montaña alpina actuaría por abstracción de la vida, mientras que el mar lo haría por compenetración con ella. Para explicarlo Simmel alude al movimiento constante del mar al romper en la orilla, comparado con la inmovilidad y la fijeza, como fuera del tiempo, del ventisquero, la parte alta y siempre nevada de una cumbre alpina, que no conoce ningún cambio de forma acorde con el cambio de estación. El ventisquero sería entonces una forma absoluta, aunque al serlo carecería de vida.

Esta relación entre el principio de la forma ejemplificado en la cumbre alpina y el principio de la vida en el mar es un dualismo que Simmel trata de forma aparentemente equivalente al conflicto entre cultura objetiva y subjetiva en su ensayo de las grandes ciudades, y que intenta trascender con su llamada Filosofía de la Vida (Lebensphilosophie). A su vez, el conflicto dialéctico de Simmel es equivalente al dualismo del principio de la abstracción y proyección sentimental de Worringer, que también intenta trascenderlo. Ambos esquemas, filosófico el de Simmel y estético el de Worringer, explican muy claramente la cultura expresionista, su tiempo y sus contradicciones internas, sus precondiciones paradójicas y su tendencia inevitable a lo que se puede denominar fracaso, si por ello entendemos imposibilidad de fijación, reproducción, formalización y, por consiguiente, durabilidad, repetición y estabilidad. De manera paralela, esto también explicaría perfectamente la componente anticlásica de la cultura expresionista y su afiliación al principio de la vida y sus filosofías asociadas.

El principio de la vida en esa relación incómoda entre sujeto y mundo de los fenómenos induce a una voluntad opuesta a la proyección sentimental -que consistía en el autogoce objetivado en ese mundo de los fenómenos-, que es sustituida por el deseo de arrancar el objeto del mundo exterior. Es decir, separar, aislar a los objetos de su apariencia, de su modo de presentarse como fenómenos, y buscar en ese aislamiento unas ciertas cualidades de valor absoluto, independiente de su manera de presentarse en el mundo: esto es la abstracción según Worringer. Por lo tanto, lo perseguido, que podríamos llamar forma absoluta, se hace equivalente a la forma abstracta. Y esta es la característica paradójica y compartida del hombre primitivo y del moderno.

Otro escrito de Simmel, basado en una conferencia de 1914 y llamado El Conflicto de la Cultura Moderna, describe con mayor detalle su idea de la oposición entre el principio de la vida y el principio de la forma, determinando para la cultura de su momento histórico esa condición de paradoja o de imposibilidad que sus feroces enemigos, los académicos universitarios, tacharon de relativismo filosófico. Con este escrito intenta resolver en parte el conflicto inicialmente irresoluble entre principio de forma y principio de vida, asociando vida y cultura, vida y forma, y vida e ideal moral.

Comienza Simmel explicando que la cultura no puede darse al margen de la forma, y al mismo tiempo afirmando que la cultura es un proceso de vida. Para mantener esa contradicción inherente sólo es posible que se considere a la cultura como un fenómeno efectivamente vital, pero de vida muy corta, porque a medida que se consolida como forma se va alejando de la vida que la ha generado y comienza a constituirse ella misma como forma autónoma, o como, dice Simmel “exterioridad consolidada”. En este proceso, “cada forma cultural, una vez creada, es minada por las fuerzas de la vida. Tan pronto como una forma ha accedido a un desarrollo insuperable, comienza a revelarse la siguiente forma” (17), que triunfará en su consolidación sobre otras formas precedentes.

Simmel enuncia en este contexto la primacía del principio de la vida sobre el de la forma en la sociedad moderna por los mismos motivos que había detectado en sus investigaciones sobre las metrópolis: porque en lugar de considerar que los fenómenos de hiperestesia y anestesia, de nerviosismo y de sobre-estimulación modernos son principios formales, es decir, son nuevas formas, lo que son es principio de vida, y como tales, de difícil formalización. Desde este punto de vista Simmel considera que, en 1914, la fecha de este escrito, el expresionismo es la “única orientación dotada de una unidad propia”, porque “ese movimiento no debe llevar a cabo o moldear una forma que fuera impuesta por sí misma desde el exterior, lo fuera desde lo real o lo ideal. De esta suerte, el expresionismo nada tiene que ver con la imitación del ser o de un suceso” (18).

El arte expresionista es “expresado de una manera abstracta, el acto creativo representa la lucha de la vida por la auto-identidad” (19). La forma resultante, que en un cuadro es inevitable, es:

“sólo un mal necesario. Esta forma no tiene, como las formas de los otros ideales artísticos, un significado en sí misma, que sólo se realizaría por el potencial productivo de la vida. Por esta razón, continúa Simmel, el arte abstracto es indiferente a los estándares tradicionales de belleza y fealdad, los cuales están conectados a la primacía del principio de la forma” (20).

Si el cubismo puede analizarse y relatarse a través de una única imagen, sea de Juan Gris o de Pablo Picasso, el expresionismo lo hace imposible. No puede existir ni comprensión ni análisis posible del expresionismo a partir de una única obra, de una plástica aislada de las demás plásticas expresionistas. Una obra expresionista, contrariamente a una cubista, incluye muchas veces a su contrario en su propia definición.

Intentando resolver el conflicto entre vida y forma, subjetividad y objetividad, Simmel recurre a las filosofías idealistas y de las esencias para incorporar parte de éstas en su esquema. Partiendo del dualismo, Simmel propone un sistema de tres patas, o capas-estrato si se quiere buscar una figura que lo describa. Quizás motivado por su análisis del principio de vida y de forma en relación al paisaje alpino y su propuesta del umbral de la forma, establece una especie de umbral de la vida. Coloca la vida en el centro, y establece dos umbrales, uno por encima de ella y otro por debajo, para intentar ofrecer un esquema teórico y filosófico de superación del dualismo entre cultura objetiva y cultura subjetiva. La cultura de las cosas estaría ubicada, en ese esquema ya no dual sino tripartito, por debajo del principio de la vida. La cultura de las ideas, los valores, los ideales, lo subjetivo, estaría ubicada por encima. Al estar ubicado el principio de la vida en medio como mecanismo relacional entre objetividad y subjetividad, ni la cultura de las cosas ni la de las ideas podrían ser consideradas autónomas.

La Filosofía de la Vida que propone es una cosmovisión que rechaza y condena los efectos negativos de la cultura objetiva, y que coloca a esta cultura al servicio de la vida como una de sus técnicas, quizás la más importante. Al mismo tiempo niega la posibilidad de autonomía de las ideas y por tanto de la subjetividad si no están encarnadas y en consecuencia puestas, como la técnica, también al servicio de la vida. Es decir, que se niega la posibilidad de la idea de verdad en continuidad con el pragmatismo americano, del que se vale Simmel para sus propios argumentos. Las ideas, como las formas en este esquema, sólo pueden existir si se derivan de la vida, no si son proyectadas sobre ella. Quizás sea mejor término para el principio de la vida lo que podríamos llamar el principio de realidad.

A la descripción de las manifestaciones más evidentes de ese principio dedicó Simmel todo su trabajo. Para explicar sus ideas de modo empírico Simmel analizó multitud de fenómenos (el amor, la religión, el arte, el paisaje, el rostro, el actor, la coquetería, la moda o el dinero), intentando detectar ciertas claves y sometiéndolos a un escrutinio desde los dos umbrales, el objetivo y el subjetivo. El hecho de que, evidentemente, fuera el subjetivo de mayor interés para él fue seguramente lo que le impidió llegar a tener una carrera académica a la altura que merecía, y lo que motivó que el posmodernismo rescatara su figura como la de un adelantado a su tiempo, cuando en realidad fue uno de los pocos hombres a la altura de su propio tiempo.

Notas

1- Baudelaire, Charles: Le Peintre de la vie Moderne, en “L’Art romantique”, París, Michel Lévy Frères 1868. Versión castellana: El Pintor de la vida moderna. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Librería Yerba, 2000, p. 92.

2- “La literatura sociológica de Werner Sombart, Max Weber y Georg Simmel recuperó, a principios del siglo XIX, la noción de metrópoli sobre todo para destacar su multiplicidad, dispersión, interacción y su directa relación con el flujo abstracto de la economía financiera”. Solá-Morales, Ignasi: “Representaciones: de la ciudad capital a la Metrópoli”, en Ciudades: del Globo al Satélite. Barcelona: CCCB, Electa, 1994. Versión consultada: Territorios. Barcelona: Gustavo Gili, 2002, pp. 69-70.

3- “Todos los movimientos vanguardistas modernos han proporcionado representaciones estéticas de un objeto nuevo, un objeto que se ve y se experimenta de una manera nueva, y han aplicado técnicas y métodos nuevos a su nuevo objeto. Ningún movimiento moderno se presentó como un mero estilo artístico más; por el contrario, todos se retrataron como rupturas radicales con el pasado, con los modos anteriores de experiencia y de representación de los objetos”. Frisby, David: Cityscapes of Modernity: Critical Explorations. Cambridge: Polity Press and Blackwell Publishers LTD., 2001. Versión castellana: Paisajes urbanos de la modernidad. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2007, p. 256.

4- Meidner, Ludwig: “Anleitung zum Malen von Grosstadtbildem”, en Kunst und Künstler, enero 1914. Versión castellana: “Instrucciones para pintar la gran ciudad”, en González, Ángel; Calvo Serraller, Francisco; Marchán Fiz, Simón (eds.): Escritos de Arte de Vanguardia 1900-1945. Madrid: Istmo, 1999, p. 115.

5- Ibid.

6- Ibid.

7- Ibid., p. 116.

8- Ibid., p. 118.

9- Crary, Jonathan: Suspensions of Perception. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999. Versión castellana: Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna. Madrid: Akal, 2008, p. 11.

10- Weber, Max: “Diskussionsrede zu W. Sombart” (1910), en Gesammette Aufsätze zur Soziologie und Sozilpolitik. Tubinga: Mohr, 1988, p. 453. Citado de Frisby, David, op. cit., p. 267.

11- Simmel, Georg: “Die Grosstädte und das Geistesleben”, en Jahrbuch der Gehe-Stiftung, IX, 1903. Versión castellana: “Las grandes urbes y la vida del espíritu”, en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura. Barcelona: Península, 1986, p. 247.

12- Ibid., p. 259.

13- Simmel, Georg: “Berliner Gewerge Austellung”, en Die Zeit, octubre 1897. Versión consultada: “The Berlin Trade Exhibition”, en Simmel on Culture: Selected Writings. Londres: Sage, 1997.

14- Worringer, Wilhelm: Abstraktion und Einfühlung. Múnich: R. Piper & Co. Verlag. Versión castellana: Abstracción y naturaleza. México: Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 30.

15- “Hay que proporcionarle (al espectador) esa representación óptica –es decir, la forma unitaria que por sí mismo el espectador es incapaz de producir-, y de ese modo retirar de lo cúbico lo inquietante”. Von Hildebrand, Adolf: Das Problem der Form in der Bildenden Kunst. Estrasburgo: Heitz & Mündel, 1893. Versión castellana: El problema de la forma en la obra de arte. Madrid: Visor, 1998, p. 75.

16- Simmel, Georg: Philisophische Kultur. Gesamelte Essais. Leipzig: Klinkhardt, 1911. Versión castellana: “Los Alpes”, en Sobre la aventura. Ensayos filosóficos. Barcelona: Península, p. 128.

17- Simmel, Georg: Der Konflict der modernen Kultur, Berlín: Dunker & Humblot, 1918. Versión castellana: “El conflicto de la cultura moderna”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n. 89, enero-marzo 2000, p. 316.

18- Ibid., p. 317.

19- Ibid., p. 321.

20- Ibid.