En La calle del Imaginero (1996) aparecía un personaje con una paloma en la cabeza: la había adiestrado para que volviera constantemente a ella. Ese mismo personaje aparecería más tarde con una jaula a la espalda. Progresivamente, se iría identificando con los pájaros, trepaba por la escenografía para acechar en el tejado o descansar acurrucado sobre las barras que salían de las paredes de madera, aferrándose con sus pies como si fueran patas flexibles. El mimetismo con los pájaros había funcionado desde el principio en el trabajo de Mal Pelo, no tanto a nivel anatómico (como en este caso) cuanto a nivel de movimiento: en cierto modo, el deseo de volar está a la base de la fascinación de Muñoz y Ramis por la danza y aparece en todos sus espectáculos (a veces al desnudo, por medio de vuelos y saltos, a veces mediante rústicos aparatos alados).

Pero La calle del imaginero no era una pieza sobre pájaros, ni sobre animales (aunque aparezcan pollos y sardinas), sino «una reflexión sobre el gesto íntimo», «una recopilación de imágenes en la que hechos aparentemente nimios aparecen como símbolos de una imaginería que nos pertenece a todos, hecha de realidad y fantasía». Se partía de la idea de la esquina, un espacio exterior que servía para que cinco personajes se encontraran, o al menos se cruzaran. Ese espacio adquiría forma escénica mediante dos módulos articulados de madera, plagados de puertas, trampillas, salientes y huecos, que se desplazaban sobre el escenario a lo largo de la representación. Y ahí, en un espacio público, ocurría la manifestación de lo privado, la revelación de lo íntimo, algo que Mal Pelo ya había practicado en otros espectáculos, y especialmente en Sur, perros del sur. «La privacidad -dice Ramis- es lo que todo el mundo reconoce más fácilmente, es de todos. Los discursos que suceden en la privacidad son de todo el mundo, esa es su fuerza.» Y es que la privacidad está en el gesto, en la mirada, en la exhibición de la fragilidad, en la ironía sobre la propia insignificancia, que es un modo de afirmar la fortaleza, pero no en el discurso, que sigue otro camino.

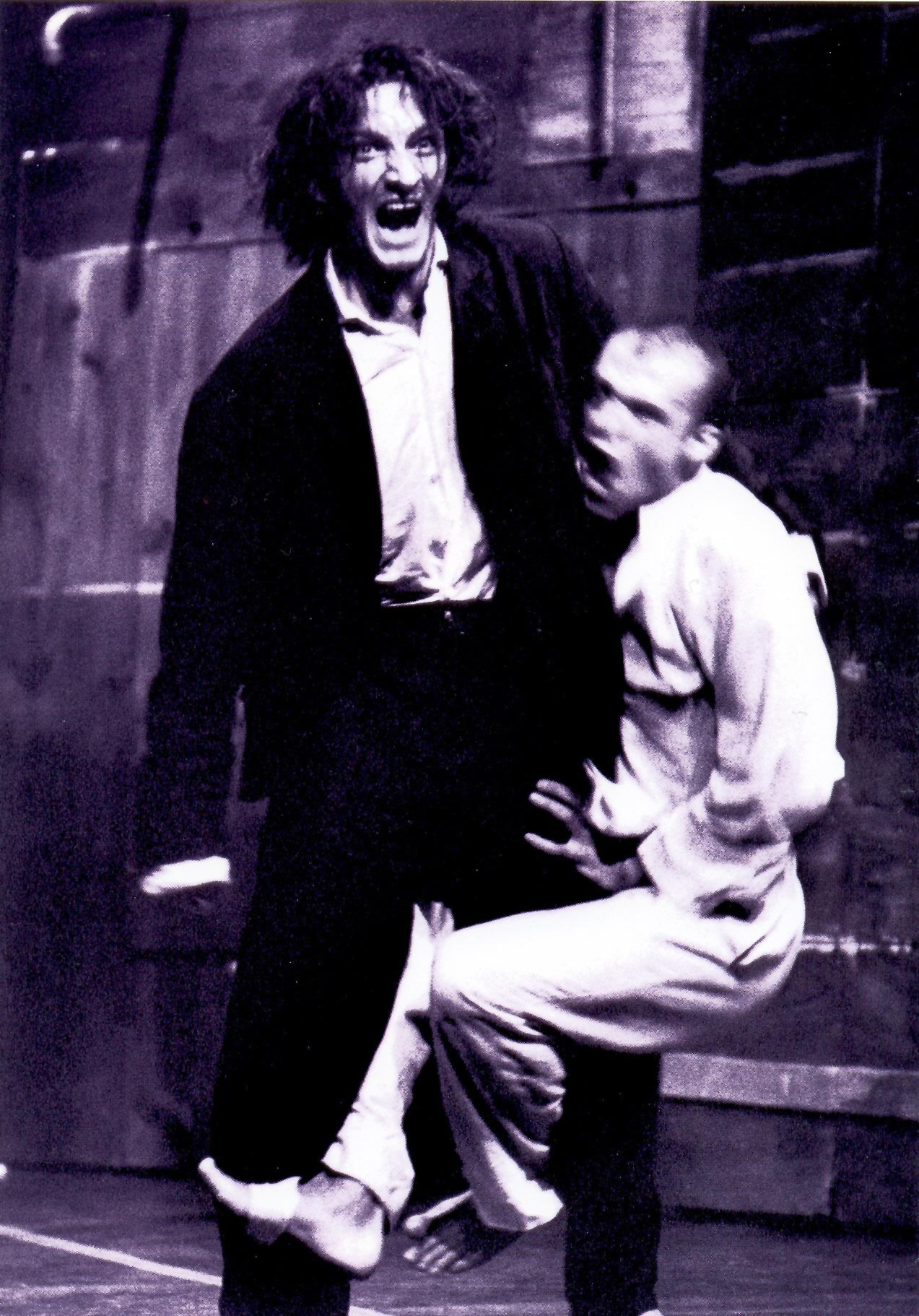

Tal vez porque lo privado continuamente aflora, el clima de relaciones entre los personajes (¿intérpretes?) era de una complicidad extrema. La ternura marcaba las relaciones entre los distintos intérpretes desde ese primer momento en que María Muñoz viste a Jordi Casanovas, desnudo ante ella, mientras Idoia Zabaleta, en primer término, conviertía sus manos en una hélice alterando físicamente el color de la escena. La escena tenía su correspondencia simétrica al final del espectáculo, cuando Casanovas, nuevamente desnudo en el centro de la escena, se dejaba enfriar por la luz y el sonido del viento ante la cuidadosa mirada de Ramis que, en un momento dado, se adelantaba, le ponía y abrochaba su chaqueta. Esa complicidad de la mirada o ese cuidado en los actos se trasladaba a las relaciones que los personajes mantenían entre sí a lo largo de los espectáculos, en sus interacciones o coreografías, incluso cuando en algunos momentos mostraban su dimensión más primitiva y su lenguaje se reducía al gruñido, al grito o al gesto físico.

José Antonio Sánchez.