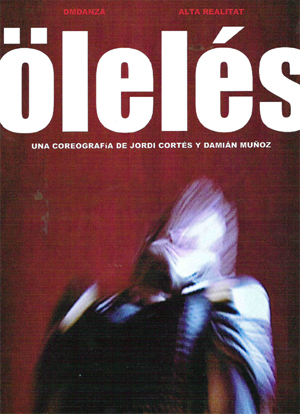

Ölelés surge de la colaboración entre Jordi Cortés y Damián Muñoz, que deciden trabajar juntos en un proyecto común basándose en el libro «El último encuentro» del escritor húngaro Sándor Màrai.

En la novela, dos hombres se separan y vuelven a encontrarse después de cuarenta años. Han vivido la separación de manera muy diferente y mientras uno se ha aislado en sí mismo, el otro ha viajado por el mundo, llevando también su soledad a cuestas. La pieza está basada en el momento del encuentro entre estos dos hombres cuya amistad se ha visto sellada por la distancia y el tiempo transcurrido.

Jordi y Damián trabajaron durante dos meses en el centro de creación L’animal a l’esquena en Celrá, Girona, bajo la supervisión de María Muñoz (Cia. Mal Pelo). Cada uno trabajó sobre uno de los personajes de la novela y, como punto de partida, se propusieron improvisar cada día con todos los elementos que se les ocurrieran. Grabaron estos encuentros en vídeo con idea de retomar el material más adelante. A partir del visionado de veinte improvisaciones trabajadas en completa soledad de los intérpretes, el trabajo posterior fue la edición y montaje de los fragmentos, y la revisita de los momentos elegidos. Finalmente Ölelés es producto de la codirección estrecha entre los dos coreógrafos, si bien los elementos oscuros y quizás dramáticos de los que se tiñe la escenografía, están más cerca del gusto de Cortés por la estética barroca. La luz y el sonido juegan un papel fundamental en la escritura de la coreografía, funcionando como elementos de interacción. En algunos momentos los intérpretes sujetan y mueven focos, y en otros, manipulan una grabadora, llevando el sonido a recorrer el espacio con ellos, o maniobrando con las funciones de ésta, ofreciendo una edición en directo del texto y subrayando algunas frases.

Todo comienza en oscuridad… Una luz cenital ilumina cálidamente a Jordi Cortés que está sentado en una silla, con una copa de vino en la mano, trajeado, lo cual sugiere que está antes o después de un momento importante. Parece sumido en sus pensamientos y está solo. La luz dibuja unas rayas de sombra haciendo que parezca venida de detrás de una persiana; imaginamos: en un paisaje muy caluroso un hombre se encierra en la penumbra y bebe vino, satisfecho y melancólico. No es de día ni de noche. Bebe vino y adivinamos sangre, sudor y lágrimas. En mitad de la oscuridad, vemos una cabeza al ras del suelo, flotando iluminada desde abajo, el rostro es azulado y en los brazos vislumbramos un traje de chaqueta brillante. Los movimientos son codificados, parece que respondieran a la imposibilidad de despegarse del suelo. Levanta la luz con las manos, se balancea en el aire, manteniendo sólo la cabeza iluminada. No vemos el cuerpo, sólo su cara flotando sobre la bandeja de luz. Se balancea, se suspende en un columpiar ensoñador. Las luces laterales acentúan las sombras de los personajes y la silueta de sus cuerpos. Sobre el suelo, y debido al efecto de la luz baja, vemos al mismo tiempo la huella de sus cuerpos y la proyección de sus personajes. Este doble efecto que remite al pasado y al futuro al mismo tiempo, permanece en diversos niveles, y hace que el tiempo de la pieza resulte complejo. En el fondo hay sillas enterradas, el pasado… A los lados copas de vino rojo en fila sobre una balda que cuelga y se balancea… el número de copas, contar… los años suspendidos, los elementos cargados de simbología, el vino y la sangre, el amor y el odio, la embriaguez.

Según la novela de S. Màrai en la que Damián Muñoz y Jordi Cortés se han inspirado, los dos hombres se encuentran después de cuarenta años. En escena, el primer encuentro sucede ante un ramo de flores colgado en mitad del escenario. Hay un primer contacto que termina en resistencia; de este primer encuentro surge la tensión entre los dos hombres y se mantiene a lo largo de toda la hora que dura la pieza. El conjunto transcurre linealmente, sin cambios de registro. Hay muchos elementos plástico-expresivos, pétalos por el suelo, sillas de madera tapizada…

El ramo de flores es la unión y la alegría pero también es la muerte. Ellos se abrazan contra el ramo, que de tanto apretar se desparrama. Pasión y rabia, el contacto crece, acompañado por la música que también aumenta su ritmo, como si de una banda sonora se tratara. Damián ha optado por el lenguaje del cuerpo, pero lo acompaña de diversos recursos propios de la construcción de una película, las imágenes que produce en nuestra memoria, se asemejan a fotogramas, y la banda sonora sugiere situaciones que no vemos en la coreografía, como bocinas y ruidos de la calle, o adelanta sucesos, como los cristales rotos… este es un recurso propio del lenguaje cinematográfico.

Las camisas semitransparentes se pegan como una segunda piel, húmeda y arrugada, en la que distinguimos los cuerpos que retornan y se reencuentran. Los dos cuelgan, bailan en el aire, dando algunos pasos entre el sudor y el dolor. Oímos la respiración y este gesto, junto a las camisas empapadas como piel caída, nos acerca los cuerpos, no ya de los personajes, sino de los coreógrafos, de las personas, que al fin, se acercan a nosotros, aunque sea de lado.

De la grabadora que esta vez manipula Jordi Cortés, oímos una voz cuyo sonido es cascado, áspero, radiofónico:

«…cuando vives en soledad, uno cree que sabe todo y no tiene miedo a nada ni nadie… …hay muchas maneras de matar, matar es algo que puede ser cálido, algo bello, algo parecido al besar… …ya no es de noche, pero tampoco es de día, ¿por qué me odia?»

Utilizando las funciones de la grabadora, Jordi rebobina la cinta y escucha algunos momentos repetidamente, emitiendo de nuevo el mensaje, pero esta vez entrecortado. La escena final es quizás la más interesante a nivel narrativo y formal, puesto que introduce elementos realistas: las copas de cristal estallan por fin contra el suelo rompiendo la artificialidad y acercando el suceso teatral al espacio y al tiempo donde intérpretes y espectadores, ambos, nos encontramos.

Isabel de Naverán

Universidad del País Vasco, noviembre 2004