Yo creo que dentro de doscientos o trescientos años, la vida sobre la tierra será hermosa, mucho más hermosa que ahora.

Cuando Chéjov puso estas palabras en boca de uno de sus personajes en 1901, tan optimista juicio estaba sujeto a distintas lecturas —¿mesianismo social, esperanza, ironía?-, un siglo después, plagado de guerras, masacres y genocidios, la afirmación recogida por Daniel Veronese en su adaptación de Las tres hermanas no vale siquiera como chiste o sarcasmo, suena simplemente a falso, casi un mero acto de lenguaje que se hace visible desde su oquedad, un texto bien aprendido. Este contraste entre lo que es mentira y lo que es verdad en el teatro puede servir para adentrarse en la última propuesta del dramaturgo y director argentino, Un hombre que se ahoga. La obra crece sobre este tono de abierta falsedad, porque todo en este montaje es, en primer lugar y antes que nada, teatro, fingimiento, engaño e interpretación; sin embargo, a pesar de ello, contiene un enorme grado de verdad humana, de desolación y desamparo. Este es el reto de toda construcción artística —es decir, artificiosa— llegar a producir un sentimiento de verdad a partir de una mentira, y en el teatro, arte de la representación por excelencia, el reto se convierte en un verdadero ejercicio para equilibristas de la escena, como puede definirse el trabajo de Veronese, siempre en esa cuerda floja que convierte la representación en un espacio movedizo de inestabilidades.

Veronese ha conseguido imprimir en este texto su rara poesía escénica. En este sentido, aunque el punto de partida es una obra de Chéjov, el resultado tiene mucho que ver con sus últimos montajes, como Mujeres soñando caballos o La forma que se despliega, donde se aludía y a esos «textos bien aprendidos». En todos ellos la obra teatral nos habla de su profunda condición escénica, llevando a cabo una reflexión acerca del espacio de interpretación y encuentro que es el teatro, de su ser como proceso-de-actuación, sobre el sentido de presencia que ganan los actores y la mirada siempre cercana del público que hace posible y sostiene el fenómeno teatral. Utilizar la obra de arte para reflexionar sobre el propio hecho artístico es, por otra parte, una característica esencial del arte moderno, que no deja de referirse a sí mismo, y a través de él a muchas otras cosas.

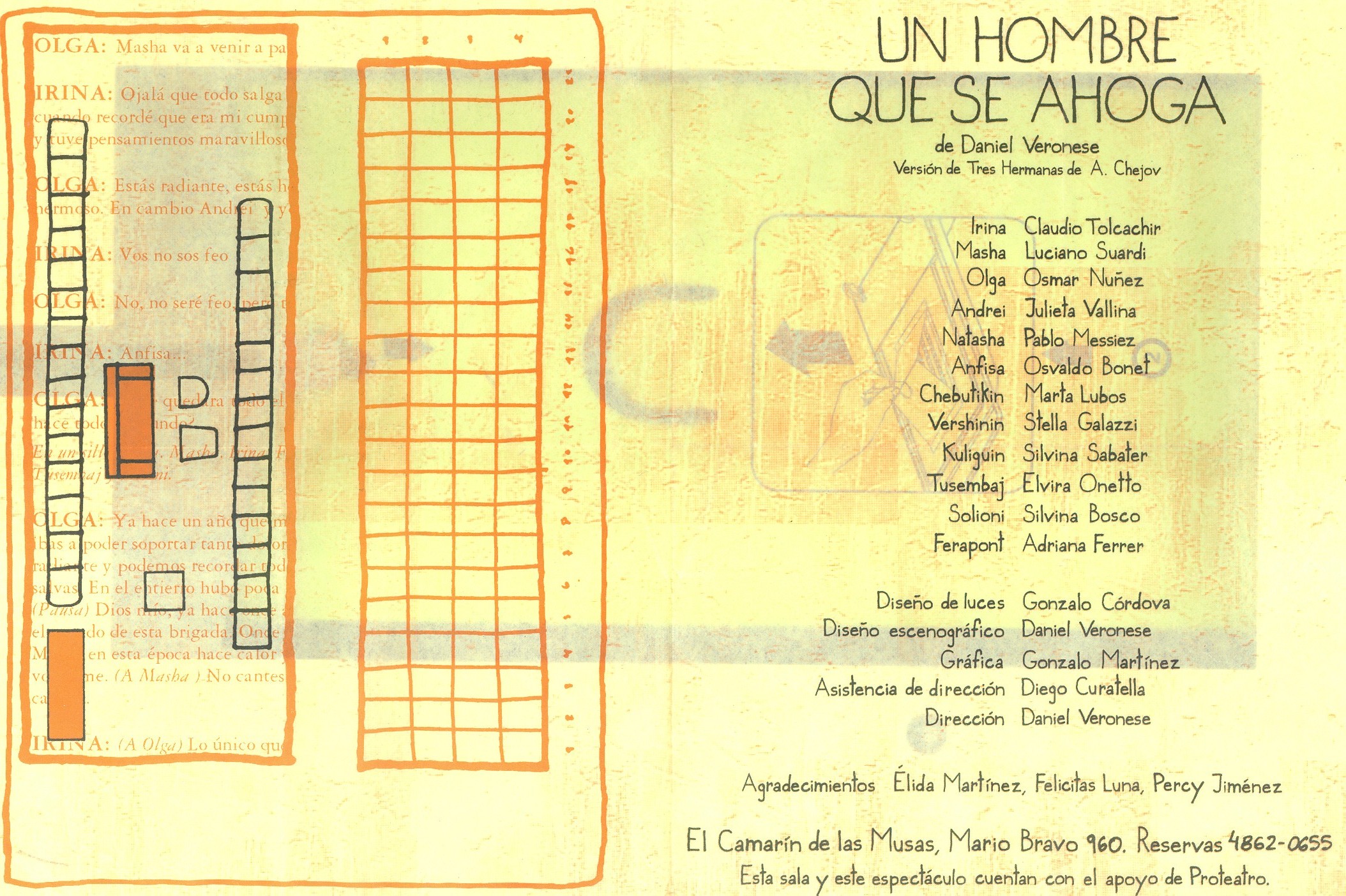

El núcleo de este montaje es el actor en el proceso inmediato, físico y emocional de la interpretación, lo que es sin duda un componente central de todo fenómeno teatral, que en este caso se manifiesta como principio y fin de la obra. Si a lo largo de la historia más reciente del teatro occidental se han acuñado etiquetas como «teatro de directores» o «teatro de autores», este sería un teatro sobre todo de actores, lo que no excluye a autores y directores. Como resultado tenemos una difícil ecuación que define el alto nivel de creatividad que ha demostrado la escena de Buenos Aires durante el último decenio. Un hombre que se ahoga se representa en un nuevo espacio habilitado en El Camarín de las Musas, uno de los enclaves importantes del nutrido mapa teatral porteño. Se trata de un espacio alargado en el que no se ha querido ocultar cierto aspecto destartalado, que haría pensar en un lugar de ensayos o talleres antes que en un escenario donde se representa una obra ya acabada. El escenario queda delimitado por dos hileras de sillas, la una a lo largo de la pared del fondo, y la otra en frente, detrás de la cual se sitúan las gradas para los espectadores. En el medio hay un sofá de dos plazas mirando al público y dos sillones enfrente; un mueble de madera y un mapa mundi completan una escenografía que ofrece un aspecto de improvisación, como si fueran muebles viejos a la espera de ser sustituidos por el verdadero mobiliario que servirá para la representación final. Una iluminación neutra, carente de efectismo, sumerge a público y actores en un mismo espacio, lo que queda acentuado en las representaciones de los domingos por la tarde, con una luz natural que entra por el techo. Cuando el público ingresa en la sala, los actores se encuentran ya en la escena, las tres hermanas apretadas en el sillón de cara al público, la doctora en la fila de atrás, leyendo el periódico, a su lado Tusembaj y Solioni, y el resto disperso en las otras sillas, un poco al azar, confundidos casi con los espectadores que se van colocando en las gradas. Los actores esperan tranquilos, relajados en sus respectivos asientos, puede ser que incluso cansados de todo el día; muestran cierta indiferencia en algunos casos, un no sé qué de indolencia o desgana, que uno no sabe si atribuirlo a los actores o a los personajes que pronto han de nacer —¿o quizá ya están ahí, antes de que empiece la propia representación?—, mientras esperan, absortos en cualquier cosa, que termine de entrar el público para iniciar una obra que a lo mejor ya ha comenzado. Están vestidos con sus ropas habituales y todo hace pensar que podría ser un ensayo o ejercicio teatral antes que la representación definitiva. Desde el principio todo tiene un aire extraño, que no oculta, sino al contrario, el profundo carácter teatral de lo que allí va a ocurrir. «¡Aquí se va a hacer teatro!» parece advertirnos el propio espacio.

(Texto extraído de CORNAGO, Óscar (2005) «Un Chèjov para los actores» en ADE. Teatro (Revista de la Asociación de Directores de Escena, Madrid), 104 (enero-marzo 2005), pp. 112-117)