El espacio escénico consistía en una tarima elevada unos cincuenta centímetros sobre el suelo del escenario (que servía como caja de resonancia para los golpes de actores y objetos sobre ella, amplificados mediante micrófonos), cuatro planchas metálicas y reflectantes al fondo y un conjunto de muebles: sillas, mesas y taburetes distribuidos sobre la tarima. A la izquierda, un músico (Pepe Manzanares) provisto de un violín conectado a un sampler y un procesador de efectos, que acompañaba la acción, interviniendo a veces sobre ella en momentos no definidos con absoluta exactitud.

Como en espectáculos anteriores, se partía de una serie de improvisaciones mediante las que se desarrollaban ideas escuetamente formuladas. Así, la primera secuencia del espectáculo resultó de una improvisación basada en el lema «posturas de insomnio». Los actores, tendidos sobre el suelo, ejecutaban una coreografía que introducía al espectador, ayudado por lo tenue de la iluminación, en un mundo ambiguo, un espacio a medio camino entre la vigilia y el sueño, lo externo y lo mental.

El espectáculo, montado brillantemente con la precisión de una partitura musical, se componía de diversas secuencias que a menudo se interpenetraban. Los actores se aplicaban al traslado obsesivo de muebles, a veces con la intención de construir cuadros o espacios para el desarrollo de posteriores acciones, a veces con una finalidad meramente rítmica o plástica. Palabras emitidas con voces tan artificiales como los movimientos funcionaban como texto-pensamiento, como texto-instrucción para el propio intérprete, como texto-objeto con cualidades rítmicas o plásticas. En ningún caso hablaba un personaje: el material verbal, como el resto de los elementos escénicos, contribuía a reconstruir un espacio mental, tratárase de la memoria individual o colectiva o del sueño de un habitante del extrarradio urbano.

Algunas secuencias protodramáticas de carácter cómico servían como descansos para el espectador: utilizando retazos de diálogos cotidianos, los actores construían conflictos abstractos sin desarrollo dramático, pero sí emocional y rítmico. Completaban el espectáculo otras secuencias pseudo-coreográficas y la composición de imágenes evocativas, cuya naturaleza poética contrastaba fuertemente con las referencias cotidianas o los ambientes extrañados de otros momentos del espectáculo

Manteniendo el mismo esquema compositivo de trabajos anteriores, la última parte del espectáculo se desarrollaba como un largo proceso descompositivo en lo que respecta a la acción y el ritmo de los actores, que coincidía con una agrupación de los elementos escénicos, finalmente enlazados con cuerdas y elevados mediante una polea hacia lo alto de la escena. La última imagen era la de la escenografía colgada de lo alto, girando sobre sí misma al ritmo de la música, mientras los actores, al fondo, miran al vacío.

En algunas secuencias de Extrarradios, la intensidad de la imagen era compatible con la búsqueda de estados físicos próximos la trance. Probablemente el momento más claro del espectáculo en que tal coincidencia se producía era cuando las actrices, apoyadas sobre las planchas metálicas del fondo, tenuemente iluminadas, se golpeaban de espaldas contra ellas produciendo una especie de oleaje metálico. (Secuencia surgida de una improvisación verbal de Enriqu Martínez, en un contenido en parte autobiográfico, del que Graset prescindió). Lo hipnótico de la imagen se combinaba con el efecto mántrico de un movimiento aparentemente mecánico (doloroso para las actrices), que podía provocarles un estado físico que favoreciera la semiconsciencia, un estado propio de los procesos de insomnio, emparentado con la embriaguez, la alucinación o la enajenación mística.

Un estado similar quería inducir Esteve Graset en el espectador de sus obras, del que esperaba que se acercara a ellas sin ninguna intención interpretativa. La reducción del texto a música y la búsqueda del trance iba acompañada de un deseo de abolir por todos los medios la aproximación intelectual y reivindicar en cambio una nueva «erótica del arte». La alergia a la interpretación heredada de los vanguardistas de los sesenta, era patente en los textos escritos en esta época por Antonio Fernández Lera sobre los espectáculos de Arena y compartida por la mayoría de quienes en estos años conformaron en España lo que se denominó «teatro contemporáneo».

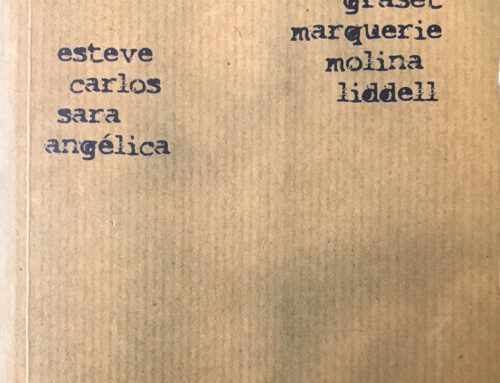

José A. Sánchez,

Universidad de Castilla-La Mancha